近日,多地遭遇斷崖式降溫,氣溫驟降讓人不禁裹緊衣物,感嘆現(xiàn)代供暖技術(shù)的便利。在科技尚不發(fā)達(dá)的古代,人們是如何應(yīng)對(duì)嚴(yán)寒的呢?從歷史記載來(lái)看,古人的御寒方式既實(shí)用又充滿智慧,其中,經(jīng)緯編布技術(shù)作為紡織品的核心,扮演了關(guān)鍵角色。

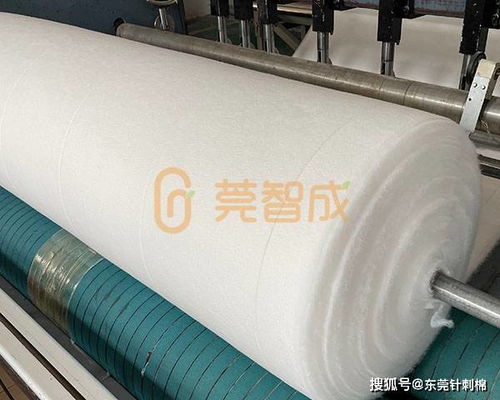

古人依靠天然材料制作保暖衣物。他們利用動(dòng)物皮毛如羊皮、狐皮等縫制裘衣,這種服飾輕便且保暖性強(qiáng),尤其在北方的寒冷地區(qū)廣泛使用。同時(shí),棉麻織物通過(guò)經(jīng)緯編布的工藝,織成厚實(shí)的布料,例如棉襖和麻布長(zhǎng)袍,能有效阻擋寒風(fēng)。經(jīng)緯編布,即通過(guò)經(jīng)線(縱向)和緯線(橫向)交叉編織,形成致密的織物結(jié)構(gòu),這種技術(shù)在古代中國(guó)就已成熟,漢代出土的織物中常見(jiàn)其應(yīng)用。

除了衣物,古人在居所中也采取了多種保暖措施。例如,北方地區(qū)多用火炕和火墻,利用燃燒木柴或煤炭產(chǎn)生的熱量供暖;富有人家還可能使用銅制手爐或腳爐,內(nèi)裝炭火隨身攜帶。在飲食上,古人偏好熱湯和辛辣食物,如姜湯和羊肉湯,以增強(qiáng)體內(nèi)熱量。

有趣的是,經(jīng)緯編布技術(shù)不僅用于御寒,還推動(dòng)了古代紡織業(yè)的發(fā)展。在銷(xiāo)售層面,這種布料因其耐用性和保暖性,成為市場(chǎng)熱門(mén)商品。商人通過(guò)絲綢之路將經(jīng)緯編布制品運(yùn)往各地,促進(jìn)了文化交流與經(jīng)濟(jì)繁榮。今天,盡管科技日新月異,但經(jīng)緯編布的原理仍被現(xiàn)代紡織業(yè)借鑒,尤其在高端服裝和家居用品銷(xiāo)售中,強(qiáng)調(diào)其環(huán)保和傳統(tǒng)工藝的價(jià)值。

面對(duì)斷崖式降溫,古人憑借智慧和資源,創(chuàng)造了多樣的御寒方法。經(jīng)緯編布作為其中一環(huán),不僅見(jiàn)證了人類(lèi)對(duì)抗自然的努力,也提醒我們,傳統(tǒng)工藝在當(dāng)今銷(xiāo)售市場(chǎng)中依然具有潛力。在快節(jié)奏的現(xiàn)代生活中,不妨回顧這些古老智慧,或許能找到更可持續(xù)的保暖之道。